话说建纬 | 专业人生,只为一件事而来

日期:2023年10月12日 作者:

编者按

如果说交友之道有段位,那么“以文会友”绝对是其中最为文雅浪漫的一种方式。朱树英律师就有结交这样一位“文章挚友”:二人因共同参与撰写《上海建筑史》而结缘,此后数十年,二人同在建筑领域发散智慧、挥毫泼墨,亦有不少合作的经典文章问世,传为佳话。

今天,朱树英的挚友何重建为我们带来的本篇回忆文章,追述了他们五十年的深厚情谊,也让我们认识了一个以专业务实为乐趣、享受专业人生的智者——朱树英。“平生一宝剑,留赠结交人”,此去经年,朱树英与何重建这两位“完美主义者”惺惺相惜的深厚友谊,也促进了彼此在各自专业领域不断进取,最终顶峰相见,在业界制高点继续书写人生新的辉煌答卷。

五十年的深情厚谊,此刻凝聚笔端,现于读者诸君眼前,邀您共赏。

何重建

我叫何重建,1947年生人,大朱树英2岁。我是在1974年秋天认识朱树英的,可以说我们已神交50载了。当时上海市建工局工会组织撰写《上海建筑史》,我代表市建七公司,朱树英代表市建八公司参加写作组。我负责撰写引领行业的“人物志”,朱树英则负责撰写上海的重要建筑历史。2022年11月,建纬律师事务所组织青年律师到上海外滩游学考察,朱树英对上海外滩主要建筑,如汇丰银行、海关大楼、中国银行等细细介绍,如数家珍,原因就在于当年他对外滩“万国建筑博览”有过深入的专业调查。在写作组的两年多时间里,我们在同一个办公室工作,下乡采访时也同吃同住,于是结下了深厚的友谊。他探究问题的钻劲,清晰的文字表达能力,给我留下了深刻的印象。

写作组工作结束后,我回到市建七公司,他回到市建八公司,但我们一直保持着良好的关系。他1976年结婚时,我和写作组的一些同事前去祝贺;我1977年准备结婚时,他知道我有一对从江西带回来、尚未加工过的“赤膊”樟木箱,便主动提出帮我加工,做油漆、包角、上锁,还亲自踏着黄鱼车,把加工好的箱子,从上海西南端的漕河泾出发,送到十几公里外上海东北角的齐齐哈尔路——我未婚妻家,令我万分感动。后来我才知道,1976年他从“上海建筑史”写作组回八公司后,仍回木工班组工作,风里来雨里去,十分辛苦。但他手脚勤快,技术精湛娴熟,一天能安装近二十樘住宅门,效率比彼时的一般木工高出一倍以上。现在想想,那些年的确是他最艰苦的时候。一个建筑工地的小木匠,一个全国知名的大律师,这两个有着天壤之别的身份,确实就发生在同一个人的身上。2005年,朱树英搬了新家,他邀请我去玩。吃饭的时候,和他的夫人赵女士聊起1976年他们结婚时,还是在漕河泾向当地农民借的房子。回首往昔让人忍不住感慨,三十多年过去,我们各自的境遇都发生了翻天覆地的变化。

经过四年在职中文专业的业余大学深造,朱树英已锻炼出极为优秀的写作能力。1984年上海虹桥机场建设时,他在机场工地负责宣传工作,那时我已经在《建筑时报》当记者,到机场采访后,以他为主执笔,我们合作写了一篇题为《创造上海速度的人们》的通讯,随即在工地广播站反复播出,这篇通讯的文字大气磅礴,专业生动,充满激情,极大鼓舞了一线员工的士气。此后,“上海速度”被上海各大媒体广泛使用,其实朱树英和我是“始作俑者”。

1984年,本文作者何重建和朱树英在虹桥机场改扩建工地施工现场采访时合影

后来他调到经理办公室任总经理秘书,在华东政法学院本科毕业后,又当上了律师,不久就创办了建纬律师事务所,我还记得他最早的办公地点在延安东路一幢房子的阁楼上,我曾经去看过,地方不大。才没有几年,随着事业的发展,他又“挪窝”了。律师事务所的新址在建国西路岳阳路口,是上海社科院的一幢房子,建纬所占了整个三层,有十几个房间,兵强马壮,令人刮目相看。上海市律师协会上一任会长季诺,还有现在方达律师事务所合伙人王盈盈等人,当时都曾在这里先后成为他的助理。

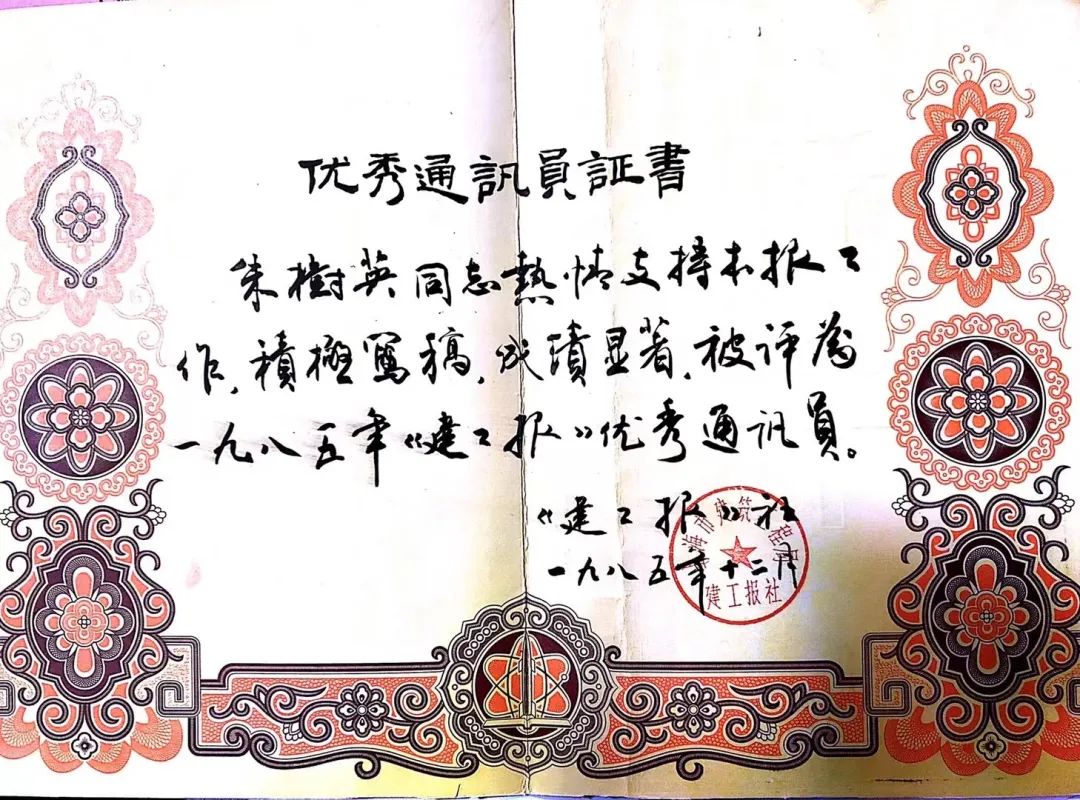

搬新址后他找我去,是商谈建纬所与《建筑时报》合作的事。我十分钦佩他的智慧和眼光,所以建纬所凡在建筑工程法律服务方面有新的思考或重大创新,《建筑时报》都会及时报道出来。上个世纪九十年代,恰逢中国建筑业大发展的时期,建筑行业迫切需要一个有力的宣传载体,对整个行业进行专业引领和宣传报道。《建筑时报》抓住这个机遇,经过不懈努力,终于成为由中国建筑业协会、建设部建筑管理司和上海建工集团三家主管单位合办的行业报刊。而报社也和建纬所建立起了长期的战略合作关系,双方合作默契,我们合办的“建筑法苑”,成为报社的“拳头栏目”,读者对这个栏目评价甚高,不少施工企业的读者就是冲着“建筑法苑”专栏而订阅报纸的;而建纬所也通过这个专栏扩大了法律服务的知名度,形成双赢。朱树英早在《建筑时报》的前身《建工报》时就被评为“优秀通讯员”,之后又在《建筑时报》获得了一系列显著的荣誉。我退休后,我的学生孙贤程接替上来,与建纬所仍然保持着良好的合作关系。

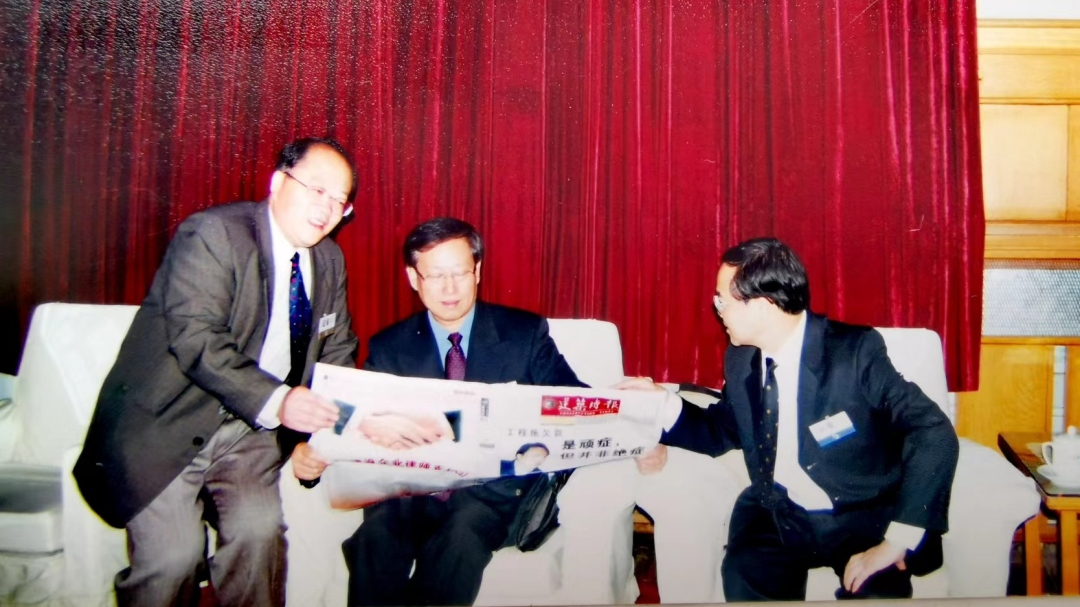

上世纪九十年代末,“解决农民工拖欠款”问题,成为业内人士共识、国务院高度重视的问题。其实,这正是我们报社与建纬所,主要是我和朱树英多年来坚持不懈为之奔走呼吁的结果。其中一个“标志性”动作,是在《合同法》出台后,我们共同策划了一场层次很高的有关工程款拖欠问题解决的研讨会,地点在北京。会议由我和全国律师协会副秘书长袁江共同主持,朱树英在会上发表了十分重要的观点。当时出席会议的,有国家建设部总工程师、最高人民法院民一庭庭长及一位专门起草司法解释的处长,还有全国著名法学专家梁慧星,以及部分省、市法院和建设主管部门的领导。这次会议影响很大,朱树英和部领导的讲话被一再引用,这是后话。

建纬所在建筑法律服务中,专业性和前瞻性始终领先于同行,这与朱树英“更好地服务建筑业”的强烈意识和不懈努力是分不开的。当年我和朱树英经常一起去建设部,与部司领导保持着良好的沟通。记得有一个中午,事情比较急,我们未有预约,直接闯进主管建筑业的俞正声副部长办公室汇报工作,想不到受到俞部长的热情接待,请示的问题得到了圆满的肯定和支持。建设部建筑业管理司的几任司长,如姚兵、金德钧、吴慧娟,法规司司长朱中一等,都很重视、欣赏建纬所在建筑法律服务方面的超前思路和做法,建纬所经常会承担建设部相关项目的研究工作,在意识和做法上领先同行,原因就在于此。

本文作者何重建和朱树英在住建部向总工程师、原建筑市场司司长金德钧当面汇报工作。

朱树英对专业法律研究的专注、投入和勤奋,在生活上的自律,是令人钦佩的。有一年我和他及另外一位《上海建筑史》写作组的老朋友,好不容易约好一起到武当山旅游,我们坐一辆SUV从武汉出发,一路上,我和那位老朋友在前面聊得很欢,他却在后座用手提电脑写文章。除了偶尔打打牌,朱树英可以说没有其他什么爱好,也几乎没有什么应酬,一般晚上8点左右就上床睡觉,凌晨三至四点就起床工作。用他的话说,这是头脑最清醒的时候,是考虑问题和写文章的最好时间,也便于早点上班避开“早高峰”。所以从当年律所初创到如今他已退出律所主任的岗位,三十余年如一日,上班第一个到的往往都是他。

朱树英小我两岁,50年来我们始终相互理解、支持。我很理解他,因为我们有着共同的理念——凡做的事情,一定要拼尽全力做到极致,站上业界的制高点。研究中国传统文化是我的爱好,为此,我于2002年提前五年退休,70岁时受聘担任国家二级社团——易学与现代数理研究会执行会长,被中央民族大学聘为研究员。我曾经出版过三本专业著作,2021年起用了两年半时间写出并出版89万字的《五行精纪注释》,受到国内外业界人士广泛好评。今年我已经77岁,还在继续写书。与朱树英不同的是,我有旅游的爱好,从2021年起,我连续三年入藏自驾游,几乎走遍了整个大西北。

我曾经问过朱树英:人生如此丰富多彩,你这样不是写文章,就是飞来飞去在外面讲课,不是放弃了很多美好的事物吗?他回答说,这正是我的爱好啊。

专业人生,只为一件事而来,这就是我所认识的朱树英。

何重建,1947年生人。曾任《建筑时报》副总编辑,参与《上海建筑施工志》编辑。退休后,成为台湾梁湘润大师在大陆的首位入室弟子。曾任国际易学联合会:易学与现代数理研究会执行会长、梁湘润禄命文化研究会会长;曾被聘为中央民族大学道教与术数研究中心研究员、中国五术教育协会(台湾)第七届名誉会长。曾应邀为上海外滩金融牛定位,应邀赴澳洲、美国、德国进行学术交流,出版《五行精纪注释》等多本学术著作。

END

作者 | 何重建

编辑 | 建纬品牌部