话说建纬 | 挥不去的建工情和同行缘

日期:2023年10月31日 作者:

引言

上海建工创立60周年之际,我曾跟你约过一篇稿子;而今建纬律师事务所为“纪念创始人朱树英专业积淀及引领的一甲子”征稿,我也投稿一篇,算是以文会友,接续情缘。——今天的这位主讲人朱洁士先生,其历任市建八公司党委副书记、上海建工集团党委办公室主任等职。

作为曾经朱树英所在的单位领导,朱洁士先生坦言,真正了解朱树英恰恰是在“分别”之后。当时已然“华丽转身”的朱树英与老东家又如何产生了联结,纵使有隔行相望的距离,我们也依然能够实现跨界融合,继续同行。

文/朱洁士

在朋友圈里看到建纬律师事务所公众号《与朱树英同行》的征稿启事,不由得想起我当年找朱树英约稿的往事,与朱树英交往的点点滴滴也就浮现在脑海中,心想应该写些东西,但又无从落笔。朱树英的业务成就众所周知,他早年在企业刻苦钻研技术、认真对待工作的形象和感人故事,八建公司的刘东平和宣学明两位已撰文作了详细生动地刻画。我是1985年3月调到八建公司担任党委副书记的,后于1989年8月又调到建工局,期间有四年半在八建公司与朱树英一起共事。之后我们虽然不在一起工作却也一直联系和交往,朱树英那挥之不去的建工情怀和故地情结,给我留下了深刻印象,这正是我在《话说建纬》栏目中想说、想写的。

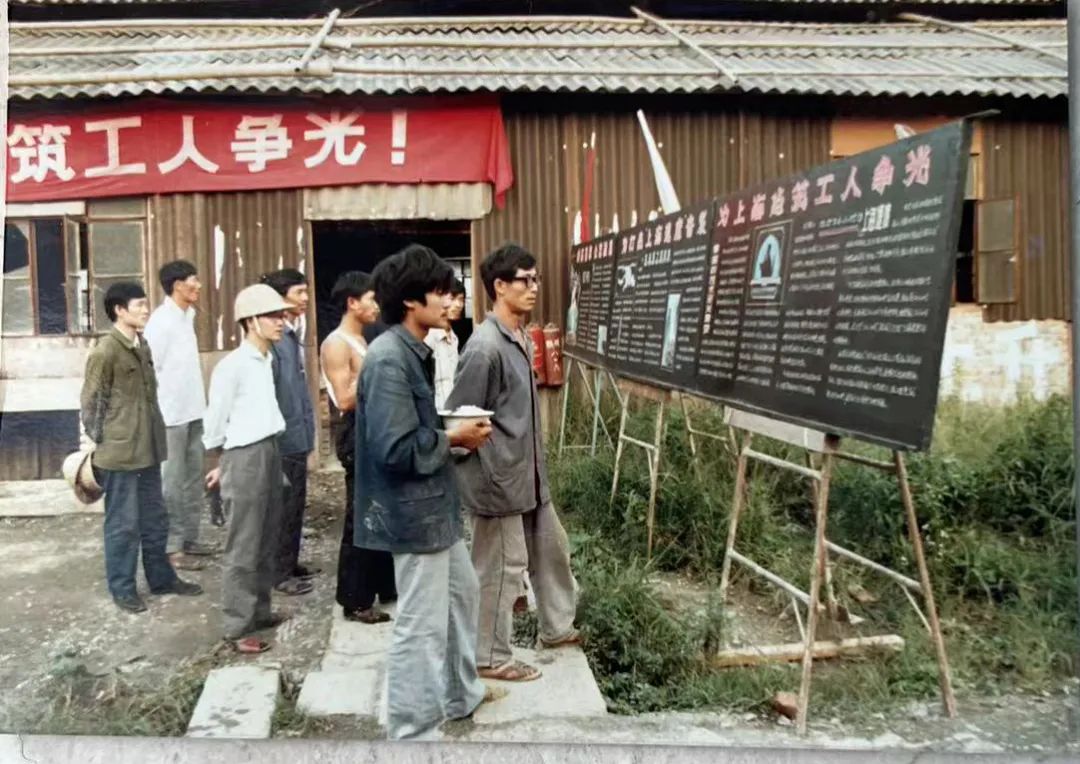

1985年3月,我被调到八建公司担任党委副书记,公司宣传科归我分管,所以我也就近距离地接触到了朱树英。那时“虹桥机场会战”已经结束,但朱树英在工地上搞宣传工作的事迹常有耳闻,大家纷纷赞赏他那种忘我的工作精神和出色的组织能力、文字功底。据说他之所以调来公司当总经理秘书正与此有关。出于对文字工作的同样爱好,我不由得对这一话题产生了极大兴趣,于是我调出了806工程队之前的上报材料,材料后面还附有彩色照片。看到一年前朱树英在虹桥机场改扩建项目负责工地劳动竞赛的宣传报道的成功经验,看到由他负责的工地黑板报文字报道深受广大一线工人的欢迎,以及当时806工程队团总支书记负责配画的、夜以继日大干快上的火热工作场景,我才真的了解到做好工地宣传工作与创造“上海速度”的因果关系,同时也不禁对朱树英的工作热情和动手能力产生了好感。

朱树英负责的工地黑板报大受欢迎

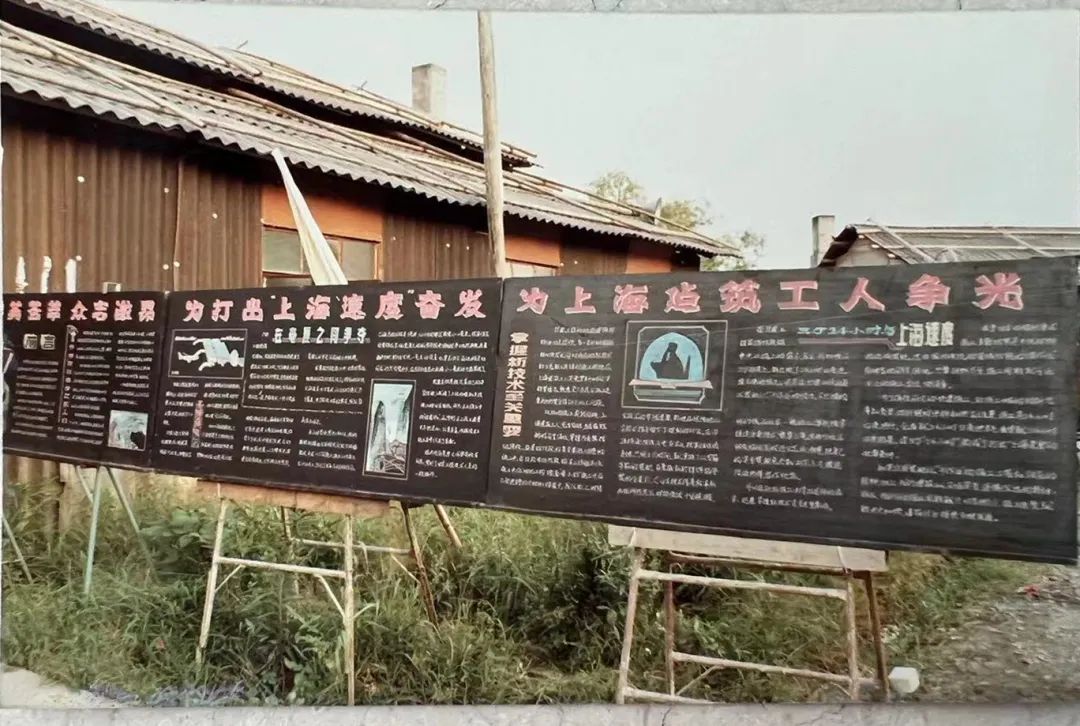

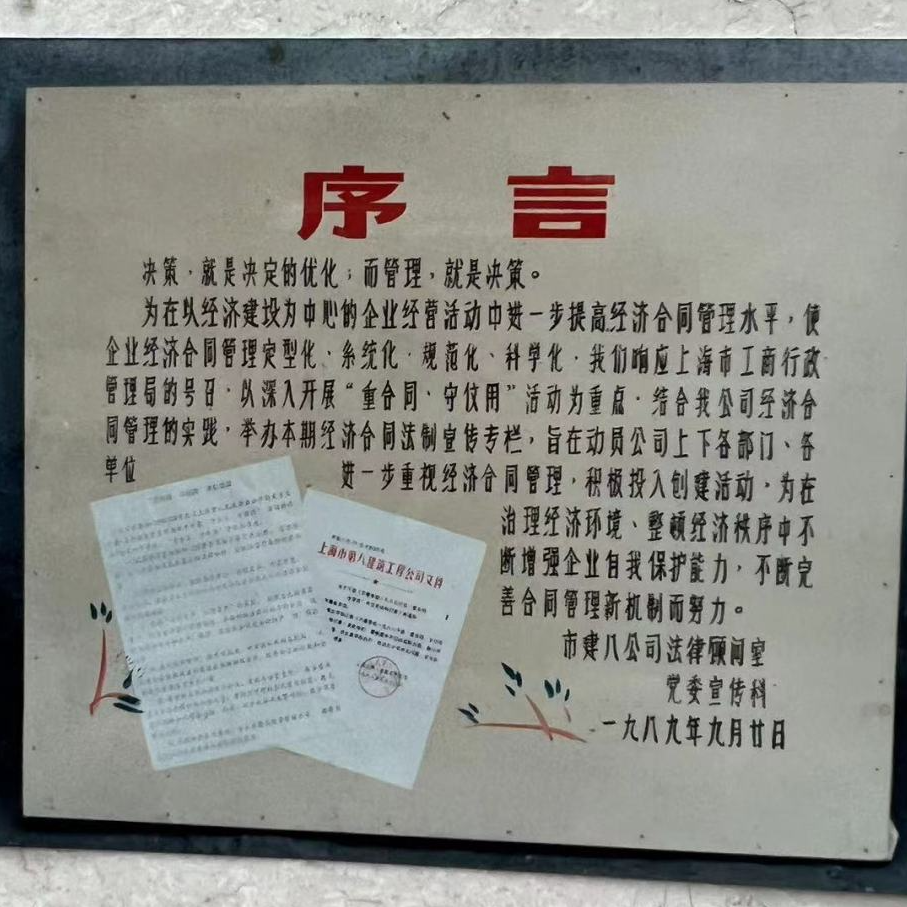

朱树英调来公司时已一边在公司给领导当秘书,一边兼职在上海大学文学院的律师培训班就学,后来就在经理办公室兼管起公司的合同管理,再后来,朱树英考取律师资格后,公司在整个施工行业率先成立了企业法律顾问室,朱树英先后担任副主任和主任。由于他受到专业系统的法律培训,当时就敏锐地觉察到企业加强合同管理的极端重要性。所以在负责公司法律事务后,他就提出建立合同洽谈、审查、批准相分离的动态管理机制;提出要加强工程项目基础管理资料,注重第一手证据的积累等建议,对加强公司的基础资料和合同管理发挥了积极的推动作用。我调离八建公司前,公司党委宣传科和法律顾问室开始合作全面总结公司的合同管理经验。1989年9月,公司在进大门的长廊推出系列的专题宣传资料,八建公司的合同管理经验在公司上下引起强烈反响。

八建公司专题宣传资料:全面总结公司的合同管理经验

朱树英离开八建公司已有32年,这期间他的事业越做越大,也有了一定的社会影响力。但他对早年的同事、曾经给予他帮助的朋友,一直都放在心上。他业务繁忙,有人曾戏称他是“要么在法庭或飞机上,要么在去法庭或机场的路上”,但他从不忘培养他成长的八建公司;即便他日后已成为上海市政协常委,也如实介绍自己曾当过10年的小木匠。闲暇时会组织原八建公司的同事和朋友聚会。一次,为了按时参加中午的聚会,他特意买了深圳到上海的最早班机机票,拉着行李箱赶到聚会现场;另一次,为了能赶上班机,他让人在离机场最近的地方订了饭店,饭后马不停蹄地去赶飞机了。在聚会上,我发现这是他最放松的时刻,没有了谈判桌旁的正襟危坐,没有了法庭上的针锋相对。席间有人会调侃年轻时的窘事,“欢喜冤家”之间的互怼,推杯换盏的酣畅淋漓,大家沉浸在昔日同事的默契、朋友的无间之中。

同事朋友们都知道,朱树英很念旧。他从不忌讳自己是小木匠出身,相反他认为那是自己人生历练的第一站,“是个人成长的缩影和见证”,并以被称为“从小木匠到大律师”为荣。因为那里有他的“出窠兄弟”,有在工地上战天斗地的工友,有在实践中摸爬滚打的实践积累。是啊,八建公司、上海建工是他职业生涯的起始地,也是他的精神锚地、灵魂驿站。他从来没有忘记那里的朋友。

朱树英离开八建公司已多年,每当企业有法律问题,或者遇到重大的诉讼案件,首先就会想到请朱树英来帮助解决。《话说建纬》专栏第二篇——老同事刘东平撰文写到八建公司2004年那个3638万元的拖欠工程款案件的一波三折,因为证据缺失可能造成企业重大损失的心惊肉跳,以及朱树英从垃圾堆里找出有利的翻盘证据原件扭转乾坤的故事,让八建公司上、下都深感庆幸。朱树英不愧是我们自己培养的律师,他对老单位的不变情结令人感动。

1989年8月,我调离八建公司到建工局(也就是后来的建工集团)党委办公室工作,与朱树英的接触变少了,偶尔会在机场邂逅,或在有关会场上相遇,但我始终都没减少对他的关注。看到他的事业有所进步,就会为他高兴;获悉他当选上海市首届“东方大律师”,会发个短信表示祝贺;每当听到他的律所乔迁之喜,而且是越搬越大,地段越搬越好,现在搬到了黄浦江畔的“风水宝地”,在欣喜之余也总会用不同方式表达庆贺之情。

在工作交往中,最能深切感受到朱树英对上海建工的情谊。对于上海建工他也始终以“老娘家”相称,只要“老娘家”有需要,他都会第一时间予以回应。我每次请他来普法讲座授课,他都是不讲条件一口应允。1999年1月,集团安排朱树英主作一个关于企业加强合同管理的专题报告,在上海教育会堂组织共 400 多名处级以上领导听讲,石礼文董事长等领导亲自参加。2012年 11月,集团再次安排朱树英在集团的大会议厅,以《领导重视,提升特大型施工企业的法务能力和抗风险能力》为题做专题讲座,听讲的有400多名处级以上领导和集团各所属单位的法务人员,集团党委书记蒋志权亲自参加。这除了彰显集团领导对集团法务工作和合同管理工作一以贯之的看重,也足以看出集团上下对朱树英的认可和重视。

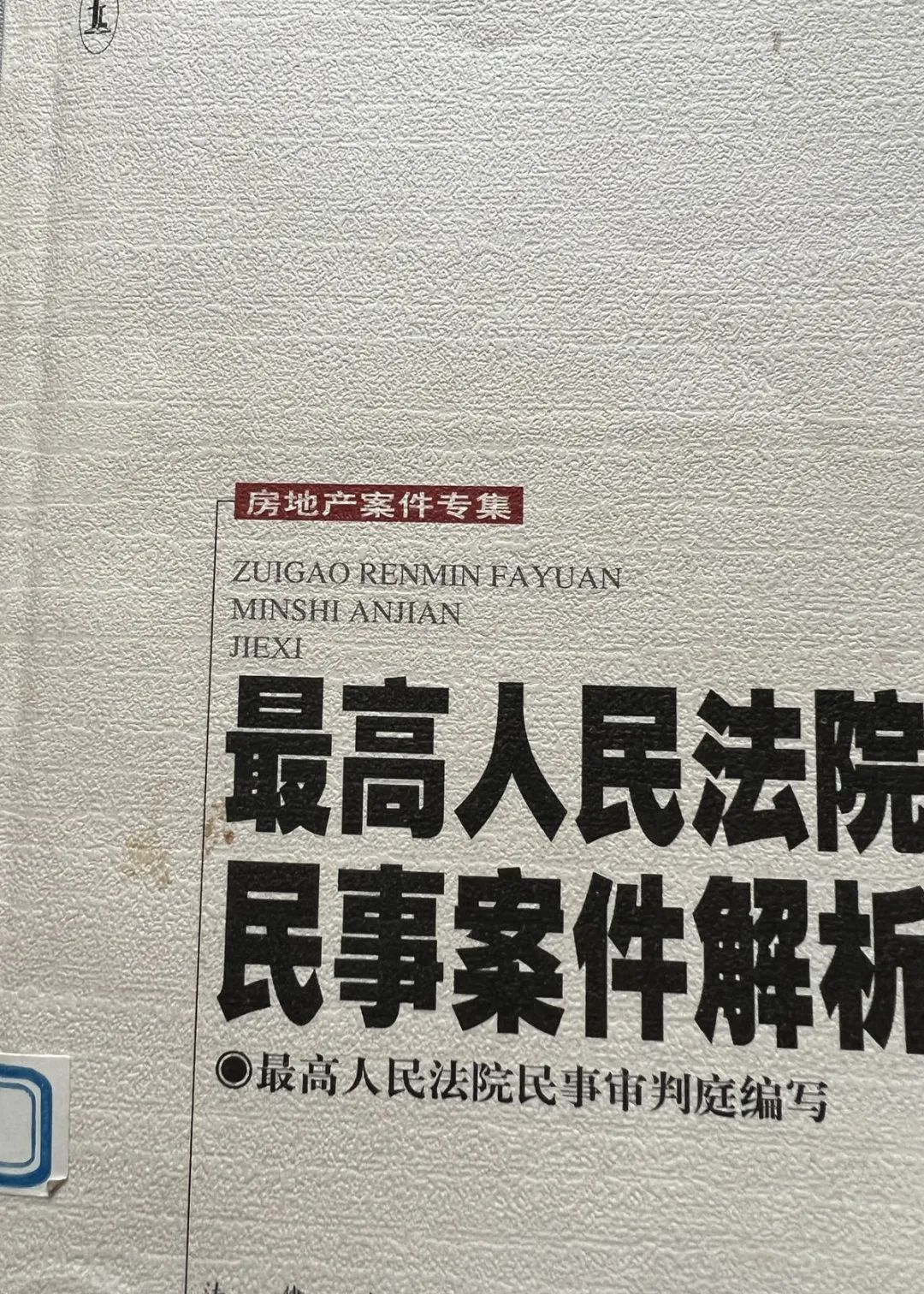

集团凡有疑难诉讼案必定会想到他,他都全力以赴,一般也都能取得比较理想的效果。1998年8月,当时建工集团下属的上海建设工程联合公司遇上一个重大诉讼,在上海已经一审败诉,被判决承担近7000万元的连带支付责任。由于这个公司正在办理注销手续,如果终审败诉,将会由组建方建工集团承担连带的实体责任。在决定向最高人民法院提起上诉以及选择律师时,领导们的一致意见都是委托朱树英代理,当时甚至有领导断言:如朱树英也不能使二审改判,那我们这个案件就无救了。朱树英接受这个案件以及最终改判我方不承担责任,给我留下极其深刻的印象。这个案件在上海一审败诉,二审上诉到最高法,似乎已经难逃败诉的结果,但他跳出具体的建筑法律法规,而是从民法的基本理论加以阐述,经最高法专门组织国家级权威法律专家进行论证,他的观点得到了专家们的认可。最终最高法进行了改判,为集团挽回了7500多万元的损失。

上述案件的改判代表最高院对房地产项目转让案件处理的裁判思路,1999年9月出版的《最高人民法院民事案件解析》一书中收录了此案,并公开了最高院对此案的评判意见。此案不仅为以后同类案件的审判提供了先例,也又一次展现了朱树英敢为人先的风采。让我想起朱树英之前和翟建大律师在贵州承办的一起已判死刑立即执行,二审改判有期徒刑的刑事大案跌宕起伏,深感如若早年的他是有初生牛犊之勇,那这次所表现出的则是他宽阔的法律视野、娴熟的职业素养、缜密的逻辑思维和高超的办案能力。

集团领导也把朱树英当作“自己人”,只要有法律方面的事务,他都是首要选择的对象之一。一次,集团有个重要的职位需要由法律界人士担任,让我去听取他的意见。当我把集团领导的想法告诉他,他想也没想就一口答应。我提醒他说:“如果担任这个职务,你在建工集团的所有业务都必须停止。”他不假思索地回答:“没问题。”虽然后来由于多种原因,导致这件事没有最终成行,但他对建工集团的一片深情却表现得一览无遗。

2013年初,我正在组织上海建工创立六十周年的征文活动,我去电向朱树英约稿。没多久,他就寄来了2000多字的稿件,题目是《喝水不忘掘井人,鲁班传人当自强》(文章附后)。文章中,他对上海建工的感恩之情浸透在字里行间。他写道,“在集团28年中培养的各种专业技能以及勤奋刻苦的精神,已成为我今天的宝贵财富;是上海建工集团将我培养成为国内建设工程和房地产领域专业律师的领头羊。”他还在文中提到,做一名好的木工和当一名好的律师有异曲同工之处,他认为木工师傅的墨斗线决定了所有木工活的横平竖直,而法律准绳就是律师的“墨斗线”,必须掌握专业的法律依据。他的文章发表后,在集团内部引起了较大的反响。

如果说过硬的法律知识和丰富的行业经历是朱树英成功的硬件,那么他那份炽热的朋友情和对故地不弃的情结所表现的品格则是他朋友圈不断扩大的秘诀,也是建纬律师事务所开疆扩土的软实力。

三十而立,建纬律师事务所应该借此机会认真回顾所走过的路,总结经验重新出发。盛世修志,目前建纬律师事务所有条件、有必要、有能力编纂自己的志书,发挥志书“存史、资政、育人”的功能,为中国建筑界和法律界留下二十世纪90年代到二十一世纪20年代中国法制建设的珍贵史料,为后人留下一份宝贵的精神财富。

朱洁士,1951年生人。1968年11月进市建二公司任木工,后任市建206工程队党总支书记。1985年3月任市建八公司党委副书记。1989年8月起任上海市建筑工程管理局(后改制为上海建工集团)党委办公室主任、宣传处处长,负责企业党建、思想政治工作、精神文明和企业文化建设工作。2011年后任《上海建工集团志》编纂办公室主任,组织编纂完成了《上海市级专志·上海建工集团志》。

喝水不忘掘井人 鲁班传人当自强

文/朱树英

从上海建工局到上海建工集团的发展已有60年一甲子了,本人有幸在其中工作过28年。我从学徒开始干了十年木工,期间获得多份木工技术比赛的奖状,可算是鲁班的传人;之后做过专职教师、工会干事、公司法律顾问室副主任、主任,还做了八年的企业法务工作。感谢时任八建经理叶可明先生的超前法制意识,批准我去学了两年法律,使我通过律师资格考试,在1996年取得律师资格。自1992年离开集团,我担任上海市建设委员会筹建的上海市建纬律师事务所(原名上海市建设律师事务所)主任,至今已逾 20年。在从事律师职业期间,我始终以“喝水不忘掘井人、鲁班传人当自强”的信念,勤奋学习,努力工作,坚持走专业法律服务之路,为建筑行业的法治建设贡献自己的绵薄之力。

在上海建工集团各个工作岗位的长期磨砺和历练,使我获得并积累了对施工行业和施工企业全方位的真切了解。在施工现场当木工十年的劳累艰辛培养了自己不怕艰苦和勤奋好学的品质;在工程队当干部尤其是当专职教师的经历,使我既加深了对企业基本情况的了解,也积累了教学的经验和演讲的技巧;当总经理秘书,不仅提高了自己的写作能力,还体会和学习了公司领导对企业发展的规划及管理的方法;到法律顾问室从事企业法务工作,使我获得了对施工企业的合同管理全方位的实务经验。我在从事律师职业后,在非诉讼法律服务领域首创了全过程和阶段过程服务模式,拓展了中国律师在建筑房地产领域的服务广度和深度,该服务模式的创立可以说与我在集团法律顾问室的工作经历直接相关。

在集团工作期间的上述各项经历,已经在不知不觉中使我练就了一名建筑业专业律师应具有的所有技能。因此,作为有行业背景的专业律师,我一进入国内建设工程和房地产法律服务领域便得心应手,并使所在的建纬律师事务所在专业法律服务市场稳步前进,不断获得成功。本人先后荣获上海市首届“东方大律师”、上海市劳动模范、全国优秀律师、第二届全国优秀中国特色优秀社会主义事业建设者等称号,并且获得国际著名法律评级机构“钱伯斯”所授予的中国法律界终身成就奖。在集团 28 年中培养的各项专业技能以及勤奋刻苦的精神,已成为我今天的宝贵财富;是上海建工集团将我培养成为国内建设工程和房地产领域专业律师的领头羊,这在国内建设领域和律师界已经广为人知。

我每每回想起在上海建工集团工作期间的酸甜苦辣和自己的艰苦奋斗,常常会由衷发出“建筑行业培养我成长”和“喝水不忘掘井人”的感慨。在集团工作的 28 年中,最令我难以忘怀的是 1991 年建工局在上海八建召开的“加强合同管理经验交流大会”,石礼文局长在大会主席台上发火并中止会议等待迟到的公司领导的事情。这个小花絮成为我不断探索施工企业加强合同管理和坚持走专业法律服务之路的取之不尽的原动力。

在我担任八建法律顾问室副主任,后任主任期间,结合已学到的法律知识和长期实践对公司合同管理工作的了解,负责制定了公司的合同签约权限分解的合同管理办法,并吸取当时公司发生的一个分管现场安全工作的干部利用签订购买漏电开关合同之机受贿案件的经验教训,试行了合同洽谈、审查和批准相分离的动态管理制度,该制度取得了非常好的成效。这种“在合同生效之前进行审查、在合同履约过程中进行控制”的合同管理方法和经验在当时还是比较先进的,为此,建工局于 1991 年 11 月在八建公司召开各基层单位领导参加的“加强合同管理经验交流大会”,由八建公司介绍加强合同管理的经验。

开会那天上午九点,当时的局长石礼文亲自主持大会,并已端坐在主席台上。会议正式开始前,局长认为本次会议十分重要,已由局办公室事先通知各基层单位一把手必须亲自到会。因此,当点名发现有三个公司的一把手未到的时候,石局长当时就发火了,要求局办公室立即通知有关领导放下手里的工作,立即赶来开会,并决定大会暂停召开,等候比局长还“忙”的各位迟到的公司领导。于是,全场愕然,偌大的会场鸦雀无声,全场等候迟到的那三位公司的领导。

据我了解,石礼文在担任建工局长和集团董事长的多年中,因几位基层领导会议迟到而如此发火的仅此一次。尽管我当时还在公司工作,但局领导如此重视合同管理工作给我留下了深刻的印象,这次会议的小花絮让我终身难忘,它反映的是集团领导对企业合同管理工作的极端重视,也反映了企业提高合同管理水平的迫切需求。集团领导始终重视集团的法务工作和合同管理工作。1999年1月,集团安排我主讲关于企业加强合同管理的专题报告,在上海教育会堂组织共 400 多名处级以上领导听讲,石礼文局长等局领导亲自参加。2012年 11月,集团再次安排我在集团的大会议厅,以《领导重视,提升特大型施工企业的法务能力和抗风险能力》为题做专题讲座,听讲的有400多名处级以上领导和集团各所属单位的法务人员,集团党委书记蒋志权亲自参加。可以说集团领导对集团法务工作和合同管理工作的重视是一以贯之的。

2006年,在评选上海市十名东方大律师过程中,曾有一篇报道我的文章,标题是《从小木匠到大律师》,记者说木工与律师风牛马不相及,所以认为这是一个传奇故事。但我的体会却不然,我认为做一名好的木工和当一名好的律师有异曲同工之处:

木受绳则直,说得是木工师傅的墨斗线决定了所有木工活的横平竖直,经纬方圆,木工活离开墨斗线将一事无成。而当律师与做木工其实存在着根本的相似之处,因为律师办案讲究的是“以事实为根据,以法律为准绳”,法律准绳其实就是法律依据,就是办案的墨斗线。从这个角度说,做一名好的专业律师也必须掌握好办案的墨斗线,就是必须掌握专业的法律依据。2005年8月7日,我受托承办五建公司一个原振兴房地产公司遗留的房地产合作开发纠纷案件,表面上看,作为被告的我方在合作开发过程中停止投资造成项目烂尾,对方请求我方承担违约责任,似乎败诉难逃。但由于我事先掌握了最高人民法院于当年 8月1日施行的《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》中的最新规定,该解释第 16 条规定:“土地使用权人未经有批准权的人民政府批准,以划拨土地使用权作为投资与他人订立合同合作开发房地产的,应当认定合同无效。但起诉前已经办理批准手续的,应当认定合同有效。”因此,我方据此提出反诉,请支判令合同无效,驳回对方的诉请,并承担我方已投资的损失2600万元。由于我方提出的法律准绳就是处理案件的依据,我方的反诉请求被法院所采纳,我方获赔2200多万元,案件最终反败为胜。我的专业办案墨斗线在承办四建公司标的3600多万元的工程欠款案件、七建公司的标的近 1 亿元的工程款案件,以及集团在上海高院一审败诉、我到最高人民法院承办的标的共7500多万元的房地产项目转让案件二审改判胜诉等案件中屡屡获得成功,这都因为我准确适用了专业法律墨斗线,木工活的看家本领使我在承办集团多起重大专业诉讼案件中获得成功。

“从小木匠到大律师”的评语,既是我个人成长的缩影和见证,同时也是建筑行业以及集团培养我成长的一个缩影和见证。

END

作者 | 朱洁士

编辑 | 建纬品牌部