话说建纬 | 为大型国际会议提供专项法律服务一一朱树英1988年涉外专项法律服务记事

日期:2023年11月17日 作者:

引言

1988年,朱树英律师职业生涯的一个重要年份。这年,由国务院经济技术社会发展研究中心、联合国开发计划署、国际劳工组织主办的第一届人力资源开发与评价国际学术会议在上海召开。他和他的带教老师翟建律师被特聘为此次国际学术会议的专项法律顾问。今天为我们讲述故事的,是朱律师相识相交近半个世纪的挚友,也是全程参与筹备前述国际学术会议工作的副秘书长,让我们听他来讲一讲:1988年朱律师的故事。

为大型国际会议提供专项法律服务

一一朱树英1988年涉外专项法律服务记事

文/徐祖恂

上世纪80年代,是中国以市场经济为导向的改革初始阶段,百业待兴,给了许多草根崭露头角的机遇。朱树英也成为我国改革开放恢复律师制度后,第一批为企业和社会服务的执业律师。当时的朱树英,一方面在建筑企业的法律服务方面术有专攻,其主持的上海八建法律顾问室一度成为行业标杆;另一方面,他在社会案件的刑辩中也屡有建树,声名鹊起。同时,他还受聘担任由著名外交家黄华任会长的北京“中国三S(斯沫特莱、斯特朗、斯诺)研究会”的法律顾问。可以说,当时的朱树英已在沪上“新生代”律师中初露头角。

1988年的上海,经历了最初十年改革的艰难探索,也在加紧重塑自己开放的国际形象,除了经济的国际交流,人文的国际交流也进入了快车道。年初,在人力资源研究学者陆红军的推动和策划下,以国务院发展研究中心、联合国开发计划署(UNDP)、联合国国际劳工组织(LⅠO)的名义,批准在上海筹备召开第一届国际人力资源开发与评价中心国际会议。

此次会议规格很高,但会务筹备组却只是一个临时搭建的班子。1988年春节刚过,我接到了陆红军的电话,第二天我们相约走进了兴业路“中共一大会址”石库门,推开二楼办公室的门,三张桌子的一个角落,成了最早“三人组”临时办公的集结点。零经验、无资金,连办公场所也得自己想办法。我们怀揣着授权的一纸公文,凭借着一腔热血,加上腿勤嘴勤,乘飞机、坐火车在上海北京来回穿梭。两个月后,为方便对外国际联系,在多方支持下,会务筹备组办公室“落户”当时上海的对外窗口——锦江饭店,来自复旦、交大、上外和国内企业、事业单位的20余人,以借调或志愿者形式“加盟”筹备团队。同时,上海联合律师事务所的翟建、朱树英被聘为此次国际会议的法律顾问,为会务筹备和会议活动的全过程提供法律服务。

开放的中国,以全新的姿态加强与世界的交流。39岁的朱树英也跟着时代的潮流,努力去开拓涉外法律服务的新领域。1988年第一届国际人力资源开发评价中心国际会议上,有来自中、美、加、英、德、法、澳、日、韩、新加坡等30多个国家和国际组织以及包括诺贝尔经济学奖获得者在内的专家学者、国际知名企业高管和政府官员300余人出席。会议前期准备工作纷繁复杂,我们历经半年多时间,从通过国际渠道邀请国外专家、学者、高管,到征集、翻译、编撰、出版国际会议论文集,组织拍摄介绍中国人力资源开发的专题电视片,与媒体合作对外宣传,以及外宾在国内的行程安排等等,每一个环节都不容有失,必须严格参照国际规范,符合法律要求。

朱树英把这次涉外法律服务视为珍贵的学习机会,在全新的领域里,他像开足马力的机器加速运转。会务筹备期间,我与同事们领教了朱律师的非凡之处,那就是他处理法律事务“立等可取”的高效率。每次出现在锦江筹备办公室,朱树英都是集中精力,以高效投入“角色”,仔细阅读每个涉会文件,了解国际会议会徽设计、中英文论文集的合作出版、会前会中的专项合作项目每一个细节……唯恐疏漏。离开时往往又捧着一大堆文件资料、参考书籍,回家继续挑灯夜战,以至于每次筹备组提出的有关涉外的法律问题,都能在第一时间得到朱律师的回应。为了使国际会议的法律服务臻于完善,他还利用自己的人脉资源,赴京向“中国三S研究会”的老资格外事工作人员请教。临会前老外交家、前外长黄华还在上海和平饭店,接见会务筹备组负责人,为此次国际会议进行指导。这些重要活动都有朱律师的引荐之功,有力地推动了此次国际会议的筹备工作顺利进行,让会议的法务有了极为有力的支撑。

朱树英(左一)和翟建(前排右数第三位)在“第一届国际人力资源发展与评价中心学术会议”担任法律顾问

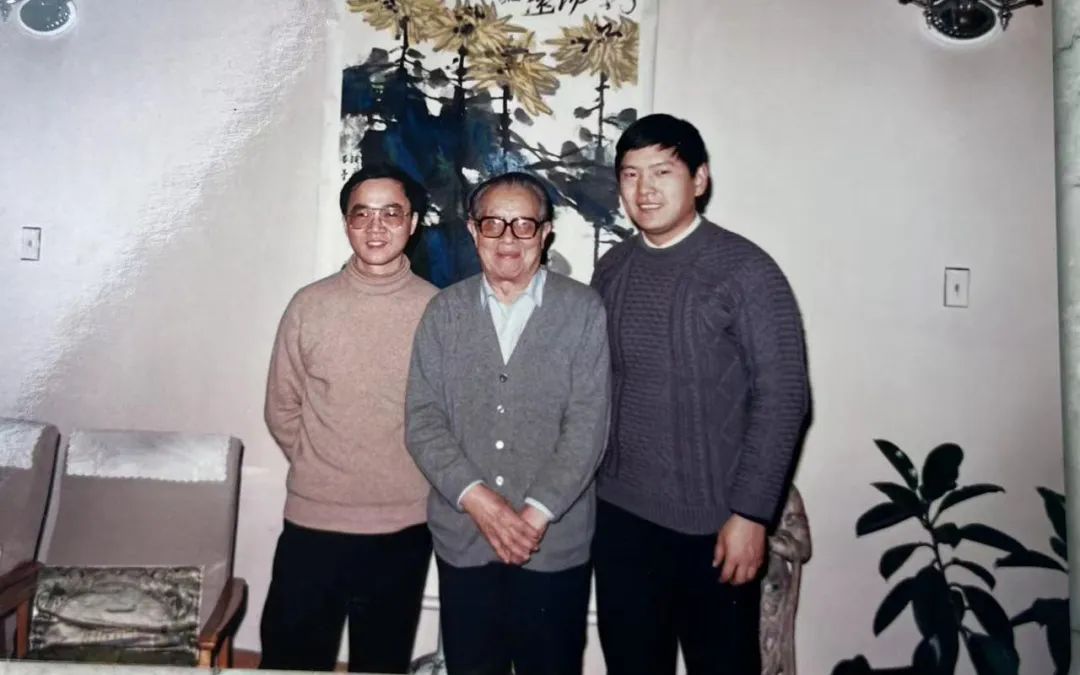

朱树英、翟建与中国三S研究会会长、前外交部部长黄华合影

朱树英对此次会议最大的法律贡献,就是中外专家知识产权的保护。上世纪八十年代,国内对知识产权保护法规建设刚刚起步,朱律师就敏锐洞察到其中奥妙。

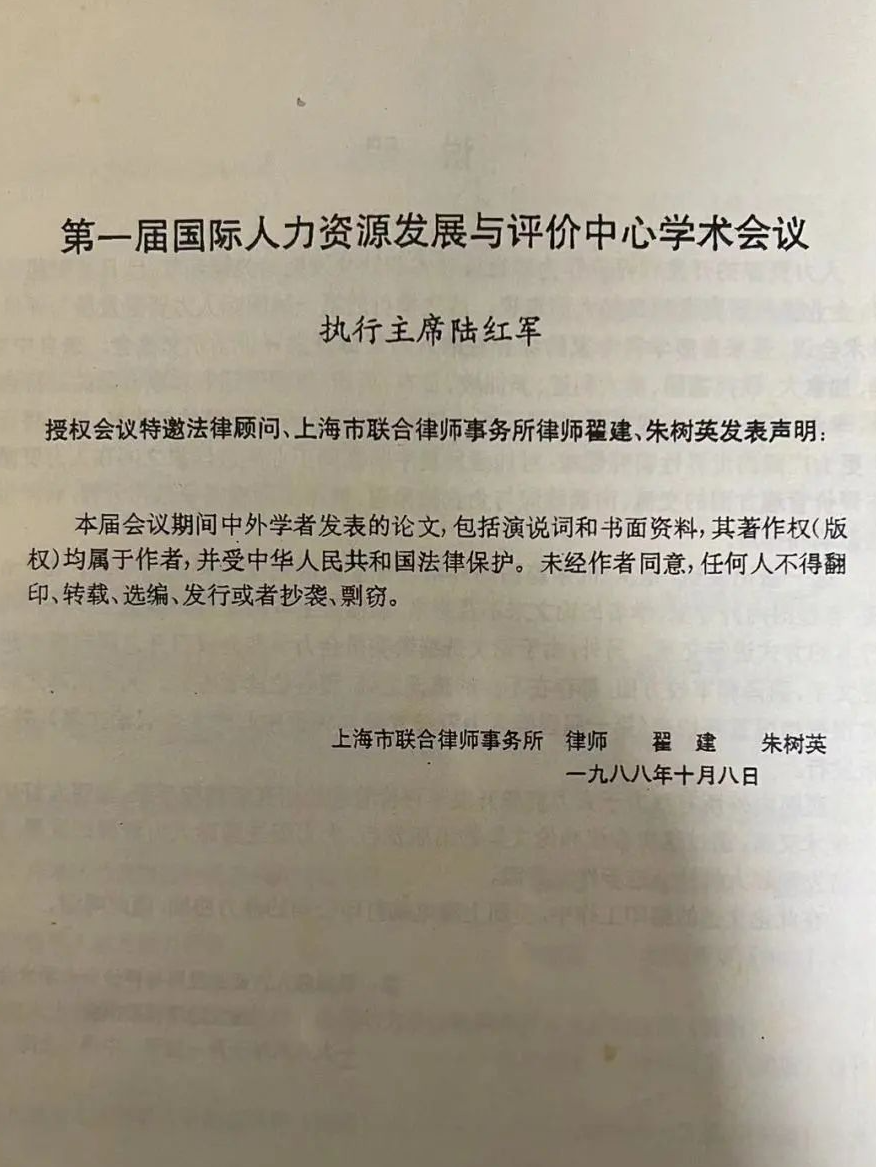

对于高规格的国际学术会议而言,必要一步就是将学术论文汇编出版。在今天对知识产权保护有明文规定和管辖系统的中国,人们都会认为没问题,但制度与法规尚待完善的三、四十年前,外国专家学者却不无顾虑。在邀约收集论文时,就有专家打来越洋电话,要求筹备组回应。朱律师一开始就特别关注,强调国际学术会议一定要特别注意营造知识产权保护的氛围,明确提出“外籍专家非常重视自己论文的知识产权保护,会议对此要有专门措施解除外籍专家的后顾之忧。”所以我们在筹备之初就注意强化知识产权保护意识。论文集即将出版时,由朱树英提议并经会议筹委会同意,中英文对照的会议论文集扉页,赫然发表法律顾问关于会议论文知识产权依法保护的授权声明(详见会议中英文对照的论文集封页及律师声明)。此举“一议定盘”,不仅消除了与会外籍专家的顾虑,还让其对中国法治环境给出了积极评价。由此可见,朱树英的这个建议对会务筹备产生了积极作用。

1988年深秋,上海樱花度假村,丹桂飘香,秋樱绽放。中外三百多名学者专家、企业家、国际组织官员出席,聂荣臻元帅亲笔题词祝贺,朱镕基市长亲自到会致辞,并分四批会见国际知名企业家、银行家和国际组织代表,与会国驻沪总领事尽数出席,中外嘉宾济济一堂,盛况空前。会议期间每天都有三、四场开放式专题论坛,中外学者专家、企业家、研究机构以书面和口头形式发表了近百篇论文或演讲,引起了北京、上海人事机构的瞩目,为人力资源开发与管理的改革打开了一扇“世界之窗”。人民日报(海外版)、中国青年报、世界经济导报、上海主要媒体都以头条、专版或显要位置连续报道会议。上海主会场议程历时一周,上海议程结束后,又应陕西省政府和北京有关机构邀请,外国专家学者、知名企业家以联合国援华专家的身份,西进北上,在西安和北京两地,继续开展了一系列的国际交流合作活动。朱树英律师也飞赴西安、北京,为会议的合作项目作法律见证,一路提供法律方面的“跟踪服务”。

三十五年过去了,1988年的那次会议对我与朱律师而言都是难忘的。这次以人力资源开发与研究为主题的大型国际会议在国内尚属首次,是由民间青年学者发起,中外学者专家、知名国际企业、研究机构、媒体人积极参与,政府和国际组织积极支持下召开。推动了当时劳动力管理、人事管理向综合的人力资源开发管理的转型,开拓了这一领域的国际视野。会议的影响力超出了我们的想像,与当年上海国际电视节一起被称为:上海1988年两大重要对外文化交流活动之一。朱律师助力会议法律服务功不可没,在涉外国际会议专项法律服务方面具有开创之功。

国际会议延聘专职律师,是改革开放上海恢复律师制度后,中国律师法律意识觉醒和提升的重要实践活动之一,朱律师敏锐抓住这次机遇,是幸运和睿智的,这也成就了朱律师职业生涯一段浓墨重彩的经历。

徐祖恂,1952年出生,1968年入职上海市机械施工公司,担任起重工,后曾任上海机施公司经理秘书、办公室副主任、党委工作部主任、全国机械施工行业协会副秘书长。1988年第一届国际人力资源开发与评价中心国际会议副秘书长,全程参与会务筹备工作。

END

作者 | 徐祖恂

编辑 | 建纬品牌部