【建纬观点】破立之间(下):我国建筑业劳务资质改革的比较法分析

作者:

在上篇文章《破立之间(上):我国建筑业劳务资质改革的实践路径》中,笔者已系统梳理我国施工劳务资质改革的政策演进、现状与方向,本文将视野转向国际,基于比较法视角,分析美国、英国、新加坡、日本四国在建筑业资质管理方面的模式、动因与实效,于破立之间探寻我国建筑业劳务资质制度优化的可能路径。

作为市场经济高度发达的联邦制国家,美国各州在建筑业管理方面具有高度自主权,并未建立全国统一的企业资质管理制度,而是普遍推行以个人专业资格为核心的承包商许可证制度。该制度对建筑劳务企业本身没有资质要求,而是通过对从业人员进行许可管理来实现行业监管。

各州要求从事建筑活动须取得相应类别(如总承包、电气、管道等)的承包商许可证,并严格限定执业范围。不同于企业商业登记执照,该种专业许可证是针对特定专业领域的能力证明和职业标准认证。与中国以企业为主体申请资质不同,美国的承包商许可证需以个人名义进行申请,申请人需提供学历和工作经历证明,通过专业考试,并缴纳保证金及购买一般责任保险和员工赔偿保险。值得注意的是,美国对“承包商”的定义通常涵盖施工管理活动,因此施工现场关键管理人员也须持有相应执照。

相比之下,中国实行以企业为主体的资质管理制度,强调对企业资产、人员规模及专业技术负责人资格的系统性要求,形成了一套企业与人员双重约束的管理体系。

英国作为老牌资本主义国家,建筑业并未采用政府主导的资质分级管理制度,而是以行业自律为核心,通过两类注册体系实现对承包商的筛选与监督:一是由政府支持、商业机构运营的“Constructionline”,侧重于审核企业财务稳健性、合规记录及业务范围,建立庞大的供需数据库,以降低业主遴选成本;二是由皇家特许建造学会(CIOB)主导的“特许建造公司(CBC)体系”,该体系更注重企业核心管理人员的专业资质,要求该类人员须为特许建造师等专业会员,并承诺遵守行业行为规范,以提升企业专业信誉和服务质量。

相比之下,中国目前仍以政府设立的资质等级许可作为市场监管主要手段。这种制度差异的背后的内在动因是英国作为普通法国家,有着成熟的市场经济基础与深厚的行业自治传统,协会组织在规范行为、构建信誉方面发挥着核心作用。中国作为成文法国家,在行业自律机制、信用体系和市场成熟度等方面仍处于发展中阶段,当前仍需依靠行政法规约束市场行为,逐步培育行业自我管理能力。

新加坡实行双轨制承包商管理体系:一是1984年设立的承包商注册体系,针对政府公共工程,按工程类型分为六大类,再依资金、人员及历史记录划分为不同级别,级别越高可承接的工程额度越大;二是2007年推出的建筑承包商许可制度,要求所有从事建筑活动的企业必须持证经营,涵盖总承包(分两级,按工程额度限制划分)和专业承包(六类专项作业)两大类,需满足管理人员资质、技术总监资格和实收资本等要求,许可证有效期为三年。

相较于中国施工资质管理体系中对人员数量(如规定施工现场管理人员不少于5人、技术工人不少于50人)的刚性配置要求,新加坡更侧重于企业关键岗位人员的资质水平与资本实力,体现出更显著的能力与信用导向。

日本实行建筑业承包商许可制度,要求不论承包公共工事或私人工事,建设业从业者均必须按照《建设业法》第3条取得建设业许可,如仅承包价值低于1500万日元或建筑面积少于150平方米的房屋建造工程以及少于500万日元的其他工作,则不需要取得建设业许可。许可由建设大臣或地方建设主管部门根据业务地域范围分别颁发,且企业需按28个行业分类分别取得许可。

日本的建设业许可从分担承包合同的金额可分为一般建设业许可及特定建设行业许可两种。普通建设业许可证适用于合同金额低于3000万日元(建筑工程为4500万日元)的项目,超过该金额或涉及大额分包的适用特定建筑业许可。在申请建设业许可时,主要从申请人资格、经营能力、财产基础三个方向进行审查。

在经营能力上,企业须配备1名合规经营管理人员和1名专职技术人员。一般许可要求申请人具备指定学历及3–10年不等的实践经验;而特定许可则要求持有国家资格,或满足一般许可条件并具备2年以上高额工程指导监督经验,或经国土交通大臣特别认定。

在财产基础层面,《建设业法》规定建设业从业者应具备一定的财产基础,以购入资材、购置机械设备、雇佣劳动力。一般建设业许可要求个人资产不少于500万日元或具备相应融资能力;特定许可则要求企业资本金不低于2000万日元、个人资产达4000万日元以上,并满足亏损控制和流动比率等财务健康指标。

日本一般许可与特定许可的分级模式,与中国的资质等级划分理念相似,不同的是,日本更注重企业关键人员的技术能力与财务健康状态,而中国则更强调企业的综合实力和人员规模,管理更为刚性。

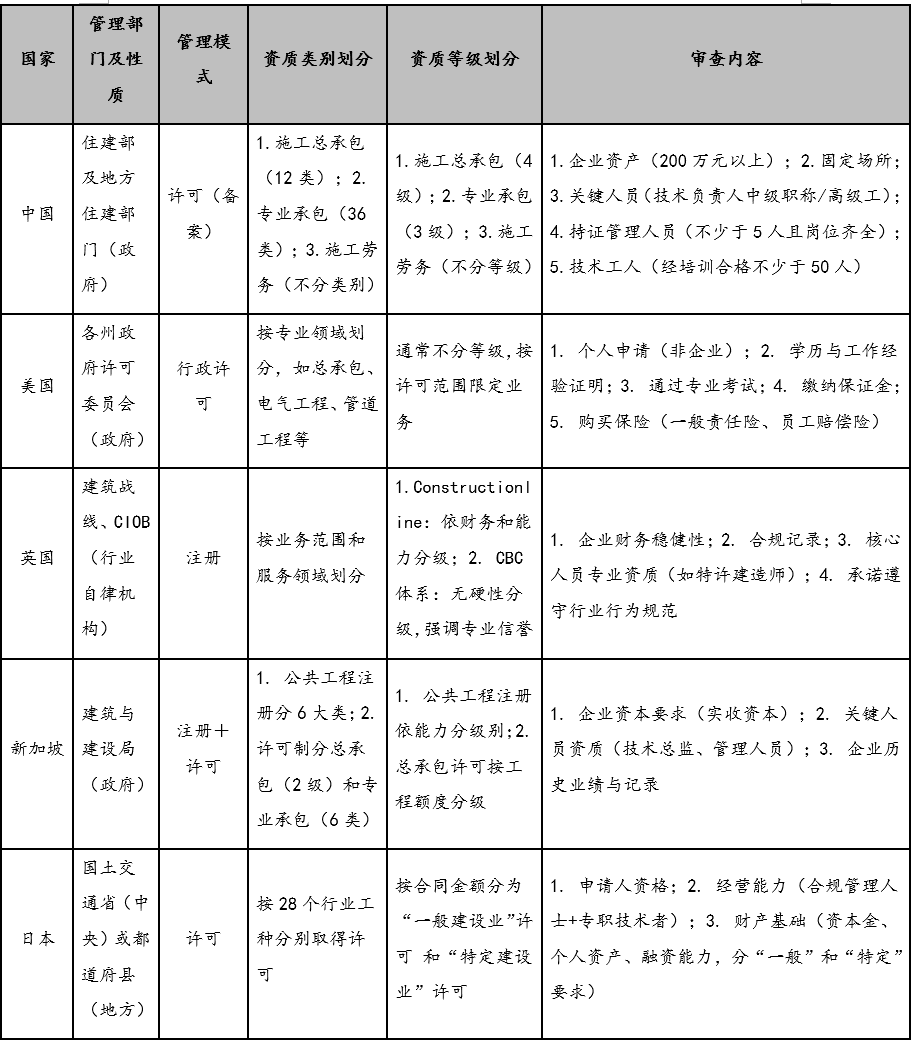

基于前文对四国建筑业资质管理制度的梳理,笔者从管理部门及性质、管理模式、资质类别划分、资质等级划分以及审查内容五个维度,对中国与四国模式进行比较,具体对比见下表:

对上述各国承包商资质管理制度进行比较分析,在管理理念、管理重心方面大致可得出以下结论:

中国和日本奉行“政府监管、准入管理”模式,设立了一个明确且可量化的企业准入标准(如资产规模、人员数量),强调事前审批与资质门槛控制。新加坡则采取“政府与市场结合”的双轨制理念,通过“注册+许可”体系既保证了政府公共工程的高标准,又通过许可制覆盖了所有市场行为。而英国奉行的是“行业自律”理念,政府退出对建筑业的直接管理,依靠历史悠久、权威性强的行业协会建立注册和认证体系,通过市场信誉和商业选择来实现优胜劣汰。

中国将管理的重心前置于企业准入环节,通过刚性指标进行约束。美国则聚焦“个人专业资格”和“风险担保”,借助保险、保证金等市场化手段,构建以过程责任和事后承担为核心的风险监管模式。新加坡在注重企业资本实力与关键人员资质的同时,也关注历史业绩与记录等指标。英国则将重心置于企业的“综合信誉”,通过评估财务稳健性、合规记录与人员专业资质,推动企业自主维持市场声誉。

各国的资质管理模式深受其法律传统与市场发展阶段的制约。美国、英国作为普通法系代表,拥有深厚的市场经济积淀和行业自治传统,更倾向于通过市场机制、保险法律体系和行业自律组织来进行市场调节。新加坡和日本在借鉴国际经验的同时,结合自身法律体系同样形成了政府与市场协同、分级监管的特色路径。中国作为成文法国家,市场经济和法治社会的建设尚处于不断完善的进程中,仍然依赖确定的法律或政府规定进行规制。

纵观四国建筑业资质治理实践,发达国家的建筑市场普遍经历从资质管制向多元化监管的演变,其制度设计既植根于各自的法律传统与市场环境,也体现出行业治理的共通逻辑。发达国家所秉持的“重信用、轻准入”“强调个人资格与过程监管”的理念,为中国持续推进“放管服”改革、实现建筑业高质量发展提供了方向参考。

中国拥有全球最大的建筑市场和建筑工人群体,在此背景下,构建了中国特色的建筑业劳务资质管理体系,作为一种有效的“硬约束”,在行业信用与自律机制尚不完善的阶段,对规范市场秩序、保障工程质量与施工安全、抑制无序竞争等方面发挥了不可替代的历史作用,切实维护了社会公共利益和劳动者基本权益。当前,我国的建筑业劳务资质管理正在由“审批制”向“备案制”转变,随着建筑业改革的持续深化和建筑业治理能力的现代化,以企业为主体的事前资质审批将逐步让位于以信用体系为核心、以个人执业资格为重点、以过程监管为手段的新型管理模式。这一转变或许将推动政府监管从对“劳务资质”的静态审批,转向对“个人能力”和“项目过程”的动态管理。

在建筑业现代化治理的新阶段,我国的建筑业劳务资质改革应立足国情、博采众长,在“破”除以审批制为核心的传统准入管理模式的同时,“立”足国情构建法治化、市场化、规范化的新型监管体系,在“放松准入”与“加强监管”“合法合规”与“经济高效”之间找准平衡点,开创既能回应行业现实又能符合国际趋势的发展新格局。

韩金朝 建纬律师事务所 合伙人

中国人民大学法学硕士、南京大学工程硕士、燕山大学工学学士。具有建筑工程一级建造师、机电工程一级建造师、安全工程师执业资格,高级工程师职称。曾在某建筑央企从事施工项目管理十年,有三个鲁班奖项目参建管理经验,招投标、安全质量、项目结算管理实务经验丰富。从事建设工程争议解决、工程消防、工程全过程法律咨询服务八年,曾代理最高人民法院、多个省份高级人民法院审理的诉讼案件并取得良好效果。

毕业于华东政法大学,专职从事建设工程诉讼、非诉讼法律服务。

END

作者 | 韩金朝、熊玉洁